因改造有机金属化学气相沉积(MOCVD)机台为双流式,创造了高效率蓝色发光二极体,改变了照明及轻薄显示器的未来,而被赞誉为“蓝光之父”的诺贝尔物理学奖得主中村修二博士,于2017年2月份前往台湾中央研究院演讲,以“The Invention of High Efficient Blue LEDs and Future Solid State Lighting”为题,小书僮得知后立刻订了一张火星出发的太空船票前往台湾聆听蓝光教父的风采。

来源:中村修二教授演讲

演说中,中村教授表示持续在研究如何制造更高演色性及更高外部量子效率(EQE)的发光二极体,提高演色性,可以提升照明应用或是显示器的颜色表现;而更高的外部量子效率,可以提升器件的发光效率。当然意料之中的,中村教授也谈了一些有关激光照明的优势,这个我们后面再提。

来源:中村修二教授演讲

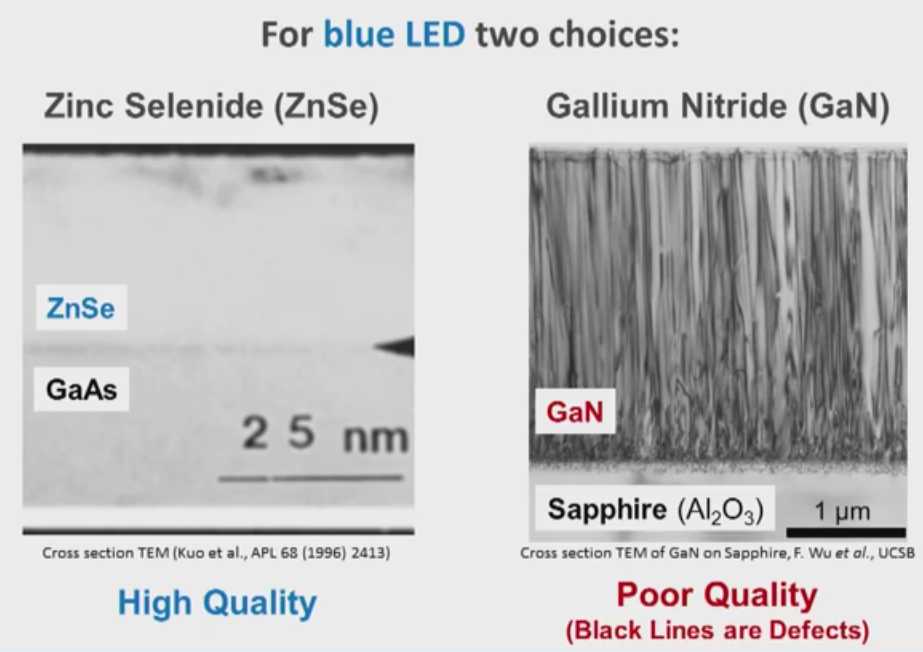

先回顾一下蓝光的历史,时间来到1980年代,当时对于蓝光器件有两种材料选择,一种是ZnSe;另一种就是GaN,从Cross section TEM可以观察到在ZnSe做成长时有好的品质,因为在GaN/Sapphire可以看到有一条一条黑色的线就是在半导体器件中常谈论的缺陷,他是影响器件效率很大的凶手之一。在1989年代时,ZnSe on GaAs substrate具有高品质的结晶特性,同时有超过99%的研究者从事相关的研究工作,中村教授偏偏选择了少于1%的人关注的GaN on Sapphire substrates,当时许多人都说GaN没有未来,纷纷改投ZnSe的怀抱,中村的选择可说是“背道而驰”。

遥想小书僮念书当年,曾经带着实验室的孩子做实验,其中一个课题就是研究利用MOCVD成长出来的ZnSe QW及ZnSe QD半导体器件的基础物理特性,真心不骗,大伙儿在做PL实验时,对光路还要刻意不将光对入到侦测器当中,避免侦测器超过可接收的强度,这是多么奢侈的包袱啊!由此可知为何ZnSe能吸引主流的目光。

来源:中村修二教授演讲

至于之后中村修二如何离经叛道,用GaN逆转胜,就是大家耳熟能详的故事了。

演讲的内容也谈到许多人担心的蓝害,虽然小书僮会说这只是“一个人能接受多少量”的简单问题,但中村修二这次没有忽视主流的声音,在加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校的团队从事开发Blue-free的LED,用来解决蓝害的问题,演讲中中村表示主要是将主发光层移到UV的区段,一般LED是成长在蓝宝石基板(有些公司研发的技术是利用SiC基板与Si基板),然而为了减少晶格不匹配而产生的应力效应会造成内部量子效率或外部量子效率的下降,中村的研发团队则专心研究使用GaN基板,用以提升晶格匹配程度,其结晶品质相较于Sapphire或SiC基板都要来得高。