用于研究天空辉光对湖泊生态系统影响的LakeLab实验装置

图片来源:Andreas Jechow

光污染照亮了夜空,加速了湖泊中蓝藻的生长,并刺激了代谢过程。这是德国莱布尼茨淡水生态与内陆渔业研究所(IGB)最新研究的发现,也是迄今为止针对湖泊光污染影响所开展的最大规模实地实验。相关成果已发表在科学期刊《Water Research》上。

每个人都熟悉夜晚从远处就能看到的光穹——它显示了城市灯光的亮度。大气中散射的人造光会使夜空变亮,这种现象被称为人造天空辉光(artificial skyglow)。天空辉光的影响可以远距离地作用于生物多样性。

IGB研究员、该研究的第一作者兼负责人Hans-Peter Grossart教授表示:“直到最近,我们对天空辉光对淡水生态系统的影响知之甚少。但现在我们了解到,湖泊中的许多生物都遵循昼夜节律。在本研究中,我们证明了夜间人造光促进了蓝藻(也称蓝绿藻)的扩张,而蓝藻可能会产生毒素。天空辉光还激发了淡水系统中的碳循环。”

Credit: Water Research (2025)

研究人员在IGB的LakeLab中进行实验。这个独特的研究设施被称为“湖中湖实验室”,包括24个独立围栏,每个围栏封闭了1300立方米的湖水,阻隔了与主湖水体的交换。实验初始时,各围栏中的浮游生物(如藻类、细菌、其他单细胞生物、真菌、小型甲壳类动物等)均匀分布。随后,15个围栏中的10个在夜间使用专门设计的照明系统进行了微弱照明,照度从0.06勒克斯(典型天空辉光)到6勒克斯(记录中最强天空辉光)不等,其余5个围栏则保持无照明。这是迄今为止最大规模的湖泊光污染实地实验。IGB研究员、论文合著者及项目联合协调人Mark Gessner教授指出:“LakeLab为这种大规模实地实验提供了理想条件,可以在现实场景中对照分析照明与未照明围栏的响应,从而明确因果关系。”

蓝藻数量在夜间照明下显著增加

研究团队分析了水体中细菌群落的组成及其代谢过程。在湖泊中,有机物循环包括生物量的生产、消耗与分解。作为初级生产者,藻类、水生植物以及某些细菌通过光合作用利用太阳能将二氧化碳或碳酸氢盐等无机物转化为生物质。一部分生物质会成为其他生物的食物,并最终由“分解者”转化回无机物。这一碳与元素循环维持着湖泊生态系统的资源平衡,而夜间人造光会改变这一循环。

细菌在生态系统中既是初级生产者又是分解者。在照明条件下,蓝藻及其他利用光能的细菌(尤其是厌氧光合细菌AAPs)的数量比对照组平均高出32倍。尽管各围栏之间存在差异,但总体趋势明确无误。IGB研究员、共著作者及浮游植物专家Stella Berger博士解释道:“这一结果出乎我们意料,因为这些光照水平过低,按理说不足以激发蓝藻或其他光合生物进行光合作用。但我们的实验表明,即便是微弱的0.06勒克斯照度,也足以引发显著反应。”

湖泊碳循环的激发效应

实验中暴露于人造天空辉光后,湖水中细菌群落的组成发生了变化,进而改变了湖泊的整体代谢过程。这一变化通过对水样中细菌群落的基因分析及溶解有机物的质谱分析得到了证实。研究显示,天空辉光明显增强了细菌对藻类产生的有机物的分解作用,进而加快了碳的整体循环过程。

将光污染作为淡水生态系统的重要影响因素加以考虑

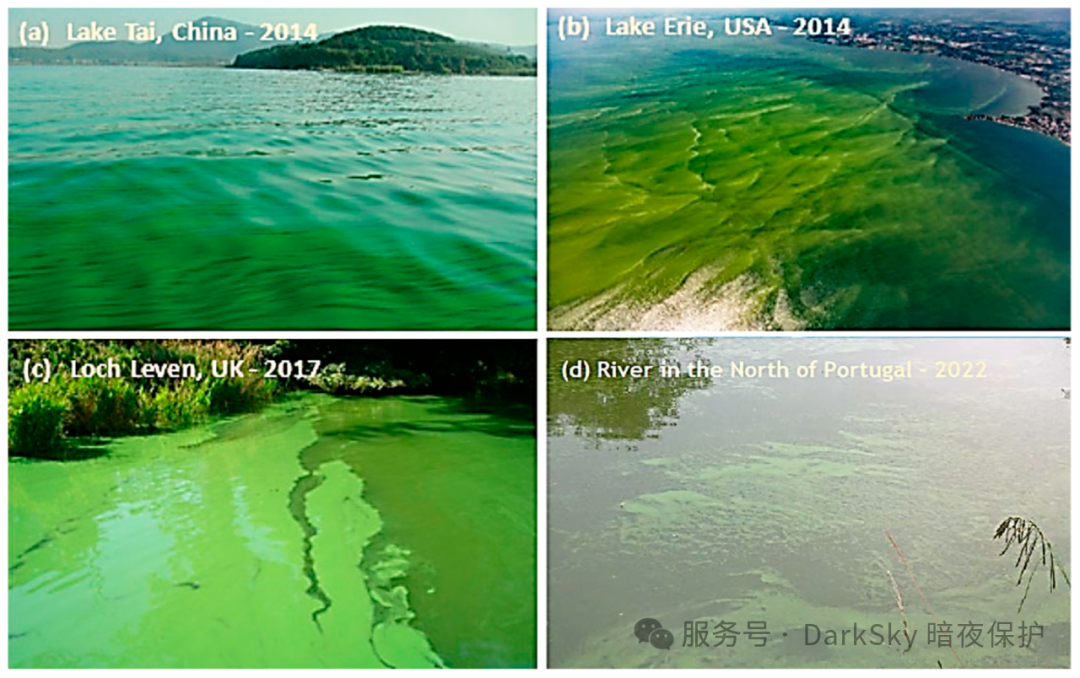

湖泊(a–c)和河流(d)水面上的蓝藻生长与扩散现象

图片来源:Amin Mahmoud Thawabteh

IGB研究员、论文共同作者及项目第二协调人Franz Hölker博士补充道:“0.06勒克斯的大致照度是城市广大区域中生物普遍暴露的光照水平。” 因此,全球光污染日益加剧的一个潜在后果是蓝藻(可能有毒)水华风险的上升。对于一些无法用现有理论解释的藻类水华事件,光污染或许是一个被忽视的重要因素。基于遥感技术(如卫星、飞机和无人机)的监测手段,为早期发现这类问题提供了可能。