在照明界,高光效就是照明节能的代名词。言必谈高光效,鼓噪之声甚嚣尘上。所引发的光效竞赛更是风起云涌,一浪高过一浪!

那么,高光效到底与节能存在怎样的关系?它是不是传说中照明节能的万能解药?接下来,我们做出如下详尽剖析。

一、高光效是良药但不是解药

高光效(高lm/W)就像汽车的“百公里油耗”,它只是一个单项技术指标,远不是节能的全部。把高光效等同于节能解药,确实是一种被广泛传播的误解。

为什么说“高光效不是唯一的解药”?

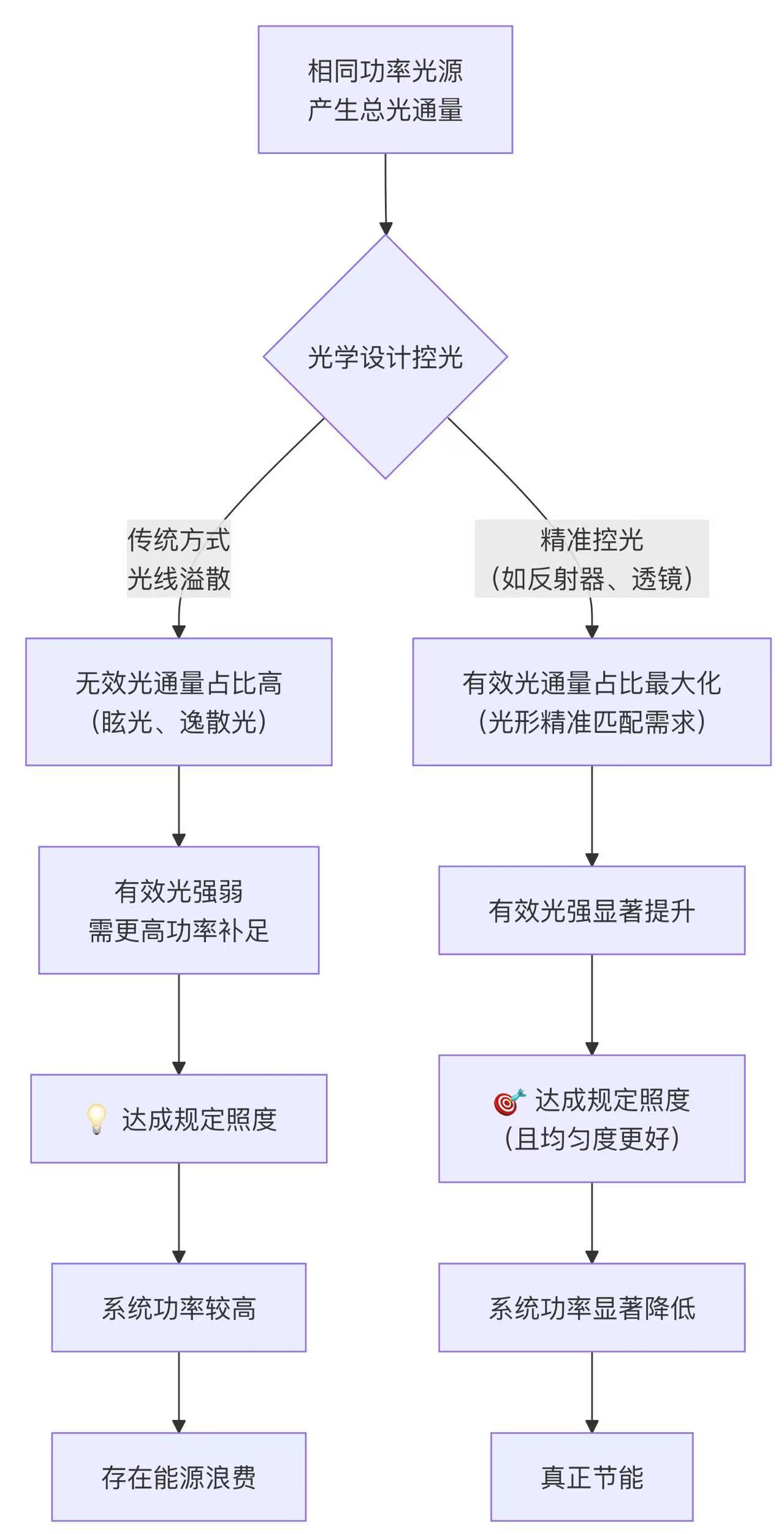

1. 效率 ≠ 节能: 高光效只意味着光源本身将电能转化为光能的效率高。但如果灯具设计不合理、更多的光溢出到有效照明区域之外,光学系统效率降低,或者为了追求高光效而牺牲了光的质量(如显色性),导致实际需要更大功率或更长时间照明,那最终反而可能更耗能。

2. “越高越好”的陷阱: 由于LED灯效率高、成本下降,有些项目会陷入“过度照明”的误区。本来只需要300勒克斯(lx)的照度,因为灯便宜又省电,就做到500勒克斯甚至更高。这造成了巨大的能源浪费,完全违背了节能的初衷。节能的核心是“按需照明”,而不是“无限供给”。

3. 忽视系统能效: 一个照明系统不仅只有光源(灯珠),还包括电源(驱动器)、散热系统、透镜/反射罩等。一个光效很高的LED芯片,如果配上一个效率低下的电源,或者需要巨大的散热系统来维持光效(散热本身也可能耗电),整个系统的综合能效就会大打折扣。

4. 光品质的重要性: 一味追求高光效,可能导致显色指数(CRI)低、蓝光成分过高、眩光严重等问题。糟糕的光环境会损害人的视觉健康、影响情绪和工作效率。

二、提高系统效率才是照明节能解药

真正的解药是一个系统性的综合方案,高光效只是这个方案的入门券和基础,而不是全部。完整的节能策略应该包括:

1. 系统化设计:

高效的整体灯具:而不仅仅是高效的光源。要选择光电转换效率高、配光合理、散热良好的灯具。

合理的照明设计:根据空间功能、使用时间、自然采光条件等进行精准计算,避免过度照明。利用好日光就是最大的节能。

2. 智能控制(这是当前节能潜力最大的领域):

感应控制:人来灯亮,人走灯灭(如走廊、车库)。

调光控制:根据自然光强弱自动调节人工照明亮度(如靠窗的区域)。

定时分区控制:根据不同时段、不同区域的需求进行分组开关和调光。

智能化的照明管理系统:对整个建筑的照明进行集中监控和优化。

3. 高品质的光环境:

高显色性(CRI > 80,甚至90+):让颜色更真实,减少视觉疲劳,提升舒适度和工作效率。从长远看,这才是最大的“节能”(对人而言)。

适宜的色温:根据不同场景选择冷光或暖光,营造舒适氛围。

有效控制眩光:避免光线直射人眼,采用防眩光设计的灯具。

三、“控制溢散光等非必要环境照明”——照明节能中最高级、最智慧的节能手段。

1. 什么是“溢散光”和“非必要环境照明”?

(1)溢散光: 指照射到预定区域之外的光线。比如:

照明指定功能区域之外的溢散光束。

道路照明照进了路旁居民的窗户,形成光污染。

楼宇亮化的灯光直射天空,使繁星失色。

工地的探照灯照亮了隔壁的小区。

商业街的广告牌过于明亮,干扰了司机和行人。

(2)非必要环境照明:

深夜空无一人的办公室、楼道、场馆却灯火通明。

装饰性过度照明,如过度亮化的“光雕塑”。

“越亮越好”的错误观念下产生的超高照度水平。

2. 为什么控制它们是“应有之义”?

因为这部分的光是纯粹的浪费,是“负收益”的能源支出:

零功能收益: 这些光没有为任何必要的视觉任务提供帮助,没有创造任何价值。

带来负作用: 它们直接导致了光污染(影响天文观测、动植物节律)、眩光(影响安全、引起不适)和能源浪费。

“节能不节钱”: 即使使用了最高效的LED光源,但如果无节制地、大面积地滥用,总耗电量依然会巨大无比,背离了节能的初衷。

3. 如何践行照明节能的“应有之义”?

这需要技术、设计和管理的结合:

(1)精准的灯具配光:

使用截光型或全截光型灯具,严格将光线控制在需要照亮的区域(如路面),避免向上或向侧面溢散。

好的光学设计是“用最少的灯,照最该照的地方”。

(2)智慧的控制系统 :

调光: 在午夜车流人流稀少时,自动降低路灯亮度至安全照度标准。

时空分区控制: 只在使用的时间和区域提供照明。

情景模式: 为不同场景设置不同的照明模式,而非一律“全开”。

(3)科学的照明标准与法规:

遵循并制定更严格的照明功率密度(LPD)限值和眩光控制标准。

推行暗天空友好的照明政策,保护夜间环境。

4. 观念的转变:

从追求“亮如白昼”转变为追求“恰到好处”。

认识到黑暗的价值——一个合理的、有明暗对比的环境才更舒适、更有品质、更节能。

总结来说:照明节能的巅峰,不再是纠结于单个光源还能提升几个lm/W,而在于如何通过卓越的设计和智能的管理,消除每一个“无效的流明”。

这就像节水的关键不是研究怎么让水龙头滴得更慢,而是及时拧紧那个漏水的阀门。“溢散光”和“非必要照明”,就是照明系统中最大的“漏水阀”。

四、“高光效”是解决问题的手段而非目的

“高光效只能证明在更广阔空间,为设计师提供更大的光通量选择余地,并不能证明在相对固定场景使用会更节能。”

1. “更广阔空间”与“选择余地”

技术创新的空间: 高光效意味着技术的进步,给了设计师和工程师更多的可能性。比如,过去无法实现的照明效果(如超薄灯具、特殊光学设计),现在可以凭借高光效光源来实现。应用场景的拓展: 在一些能源极度受限的场景(如深海探测、太空站、离网太阳能照明),高光效是唯一的选择甚至是必需品。没有高光效,这些场景可能就无法被照亮。在这里,高光效直接等同于“能用”或“不能用”。

所以,高光效的价值在于它拓宽了人类的照明边界,这是一个宏观的、战略层面的优势。

2. 剖析“相对固定场景”下的认知误区

然而,在绝大多数普通的、固定的室内外场景(如办公室、教室、工厂、道路)中,误区就出现了:

(1)前提: 场景的照度需求是“定值”。这是照明标准事先设定的。

(2)错误推论: 因为A灯比B灯光效高,所以用A灯就一定比用B灯节能。

为何是错的?

它偷换了比较的前提。真正的节能比较,是在“达到相同照度和光品质”的前提下,看谁耗的电更少。

如果用一个光效很高但显色性很差(比如CRI<70)、配光不合理(大量溢散光)的灯,去和一个光效稍低但显色性优异(cri>90)、光学设计精准的灯对比,为了达到相同的、令人舒适的视觉体验,前者很可能需要更高功率来补偿其有效光品质的不足。最终,系统的总能耗可能反而更高。

“高光效”是部件的属性,“更节能”是系统的结果。 不能简单地将部件属性等同于系统性能。

系统总结前述观点:

1. 高光效是节能的“基础”和“必要条件”: 如果一个光源光效极低(如白炽灯),那么无论怎么设计,其系统能效的天花板都很低。因此,追求高光效是绝对正确的技术方向。

2. 但它不是节能的“保证”或“充分条件”: 拥有了高光效部件,并不自动等于最终应用就节能。节能与否,取决于整个系统:

是否精准满足了“定值”需求?(按需照明,不超额)

光学设计是否高效?(减少溢散光)

光品质是否达标?(避免因品质差而被迫增加照明)

是否引入了智能控制?(按时空需求动态调节)

所以,我们应该把高光效看作工具箱里一件更强大、更高效的新工具。它给了我们选择去做出更节能、更优秀的设计方案的可能性。

但最终这个工具是被用来建造一座节能大厦,还是被浪费掉,甚至产生反效果,完全取决于使用工具的人——即照明设计师和决策者——是否拥有“好钢用在刀刃上”这种科学、系统的照明节能观。

五、合规场景照明流明数是定值,而非越多越好!夸大高光效,堆砌流明数是个伪命题!

1. 为什么说“流明数是定值”?

这基于一个核心概念:照明标准。

国家与行业标准: 世界各国(包括中国的《建筑照明设计标准》GB 50034)都为不同类型的空间规定了明确的照度标准,单位是勒克斯(Lux, lx)。它定义了“在某个平面上,需要有多少光通量(流明)”。

科学依据: 这个标准值不是随意定的,而是基于大量视觉功效学研究得出的结果,综合考虑了:

空间功能: 精密装配车间(750-1000 lx) > 普通办公室(300-500 lx) > 走廊(50-100 lx)。

使用者年龄: 老年人需要的照度通常比年轻人更高。

作业精细程度: 阅读纸质书(300 lx)和缝合血管(10000+ lx)的需求天差地别。

“定值”的含义: 对于一个已知面积、已知功能的场景,其所需的总光通量(流明数)确实是一个可以精确计算的“定值”:

所需总流明 (lm) = 目标照度 (lx) × 面积 (m²)

照明设计的首要任务,是达到标准,而不是超越标准。

2. 为什么“堆砌流明数是个伪命题”?

因为一旦理解了上述“定值”概念,堆砌流明数的荒谬性就暴露无遗:

(1)能源浪费: 超出标准的光就是纯粹的能源浪费。300 lx就足够的办公室,做到800 lx,能耗直接翻倍还不止,这与节能的初衷完全背道而驰。

(2)光污染与眩光: 过量的光必然导致溢散、眩光等光污染问题,形成“负收益”照明。

(3)危害健康: 过强的光线会抑制人体褪黑素分泌,扰乱生理节律,影响睡眠,尤其对儿童和老年人视力健康不利。

3、降低舒适度: 缺乏明暗对比、高亮度环境极易引起视觉疲劳和心理上的不适感。好的光环境应该有节奏、有重点、有层次。

4、“夸大高光效”如何因“堆砌流明”而成为伪命题?

这是一种常见的商业误导和认知误区:

误导话术: “我的灯具光效有200 lm/W,所以特别省电!” 这句话隐藏了一个潜在逻辑:“既然这么省电,亮一点也没关系。”

掩盖真实需求: 它把消费者的注意力从“我需要多少光?”这个正确问题,转移到了“哪个灯看起来更亮?”这个错误问题上。仿佛光效数字成了竞赛的得分,越高越好,而不关心最终用了多少电?

逃避系统责任: 只谈光源光效,避而不谈灯具效率、配光合理性、智能控制等真正决定整体能耗的系统性问题。

六、真正的科学用光路径是什么?

1. 定义需求:首先依据国标和空间功能,确定照度目标值。这是所有工作的起点和准绳。

2. 精确计算 :根据空间面积和光学损失(维护系数),计算出所需的总流明数。

3. 择优选择: 在满足光品质(显色性、眩光控制、色温)的前提下,选择高光效、高品质的灯具(注意是灯具系统效率,而非单纯光源光效)。

4. 智能控制 :结合自然采光和人员活动,通过智能传感器和控制系统,确保光照量“按需供给”,动态地维持在“定值”标准附近,从而实现最大化的节能。

最终结论:

照明节能的真谛,不在于无限地“开源”(堆砌流明),而在于精准地“节流”(按需分配)。

高光效技术的伟大意义,在于它让我们用更少的能源,更精准、更高质量地去实现那个“定值”,而不是为我们挥霍能源提供了冠冕堂皇的借口。高光效是手段而非目的。静态高光效只能证明设计师具有解决更广阔空间照明的能力,而不能错误的将其视为实现有限空间的节能手段。规定场景是否节能取决于设计师高超的动态光参数(包括高光效)调控运用能力!