为贯彻省委、省政府加快人工智能发展的决策部署,严格落实《国家人工智能产综合标准化体系建设指南》,切实发挥标准的引领带动作用,推动人工智能产业提质增效,特制定本指南。

(后台回复“江苏指南”获取全部原文)

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神,紧扣国家人工智能战略部署和全省“1650”现代产业体系规划,以标准化引领人工智能产业高质量发展,打 造具有影响力的人工智能标准化示范区。

到2027年,主导或参与制定国际标准、国家标准、行业标准20项以上;制定地方标准、团体标准50项以上,其中服务16个先进制造业集群的标准不少于20项。建成国家和省级标准化试点项目不少于30项,重点产业链标准应用覆盖率达到85%以上,形成体系完备、应用广泛、示范效应显著的人工智能标准先行区。

系统布局、衔接协同。系统构建纵向“基础—技术—应用—治理”四级架构,横向形成八大模块协同联动的标准群,确保与国家体系在结构、技术和治理方面有效衔接,体现江苏特色与适应性。

需求牵引,急用先行。优先覆盖先进制造业集群和重点产业链关键场景,推动智能制造、智慧医疗、车联网等领域标准先行落地,打造可复制、可推广的标准化解决方案。

协同推进、动态优化。构建政府引导、企业主体、社会参与的协同机制,鼓励多方联合攻关与应用推广,建立年度评估与滚动修订机制,确保标准体系动态更新与持续优化。

区域协同、特色引领。加强长三角区域标准联动,围绕数据分类、智能接口、网络安全等领域共建标准群,依托江苏产业优势打造一批具有辨识度和引领性的地方标准,推动成果转化为国家或行业标准,提升标准话语权。

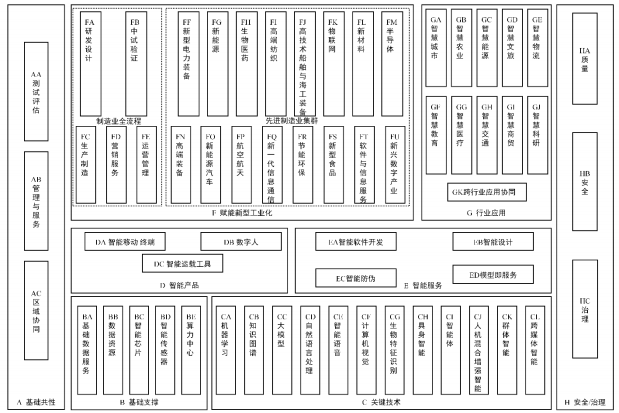

(一)标准体系结构

本标准体系以“技术研发—行业应用—安全保障”为主线,覆盖人工智能全生命周期,统筹构建由八大模块组成的闭环协同体系,形成结构清晰、层级合理、应用导向明确的标准化框架。

八大模块包括:基础共性(A)、基础支撑(B)、关键技术(C)、智能产品(D)、智能服务(E)、赋能新型工业化(F)、行业应用(G)以及安全与治理(H),横向覆盖从基础规则到治理机制的完整链条。

各模块之间相互支撑、闭环协同,构建起“共性规范+技术核心+成果转化+产业落地+安全治理”的系统化标准体系,为推动人工智能赋能制造强省、数字江苏提供标准基础。结构如图1所示)

图1 江苏省人工智能产业标准体系结构图

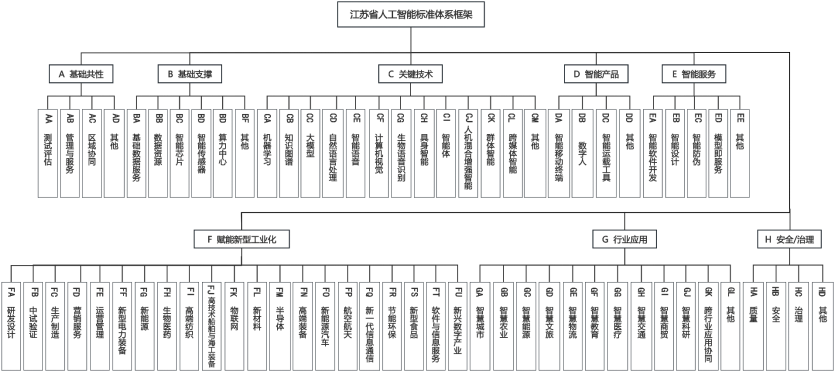

(二)标准框架层级

本标准体系以“1650”现代产业体系为主轴,纵向构建“基础—技术—应用—治理”四级递进架构,横向覆盖八大模块,形成层次分明、结构完备、适配江苏场景的标准体系框架。

1.基础层

包括基础共性模块(A)和基础支撑模块(B)。统一测试评估、管理服务、区域协同等通用规范,夯实数据资源、算力平台、芯片、传感器等关键基础能力,提供标准体系运行的规则依据与技术底座。

2.技术层

由关键技术模块(C)和智能产品模块(D)构成,聚焦核心算法与智能终端。C模块制定大模型、机器学习、自然语言处理等关键技术标准;D模块规范数字人、机器人、智能移动终端等产品性能,推动技术成果工程化、系统化。

3.应用层

包括智能服务模块(E)、赋能新型工业化模块(F)与行业应用模块(G),面向重点行业与先进制造业集群开展标准研制与融合应用。E模块推动服务形态规范,F模块支撑制造业全流程智能化,G模块聚焦十大典型行业场景,促进人工智能规模化应用。

4.治理层

对应安全与治理模块(H),贯穿标准体系始终,围绕“输入可信—系统可控—行为合规”核心目标,制定质量控制、数据安全、算法伦理与风险评估等标准,构建全生命周期的安全保障机制。(结构如图2所示)

图2 江苏省人工智能产业标准体系框架

(三)标准衔接机制

江苏省人工智能产业标准体系在整体架构、技术方向及逻辑完整性上,全面对接《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》的七大板块,确保纵向对接统一、横向结构完备,构建与国家标准体系紧密衔接、具有江苏特色、支撑体系持续演进的标准制度矩阵。

结合我省“1650”现代产业体系,聚焦16个先进制造业集群的核心需求,重点在制造业智能化升级场景、长三角区域协同、中小企业适配等领域推进差异化标准补充与衔接优化。同时,建立“国家—地方—团体”三级标准协同机制,形成纵向贯通、横向协同的标准体系构建格局。通过多层次标准协同和双向转化机制,实现优势互补、差异发展、双向赋能,提升江苏省在人工智能标准领域的制度供给能力与战略引领能力。

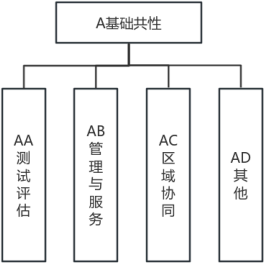

(一)基础共性标准

聚焦测试评估、管理服务及区域协同,构建人工智能通用规则体系。

1.测试评估:制定模型适配度、跨平台兼容性和行业智能化水平等方面的评估方法,统一技术验证依据;

2.管理与服务:明确人工智能系统全生命周期的管理要求,建立组织智能化能力分级评估及转型路径标准;

3.区域协同:推动长三角区域数据分级分类、标准互认及联盟机制建设,促进区域间数据流通与技术协同。(结构如图3所示)

图3 基础共性子框架

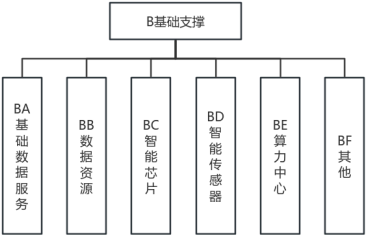

(二)基础支撑标准

制定核心基础设施标准,夯实人工智能发展基础。

1.基础数据服务:规范数据采集、标注、治理及质量评估流程,保障数据资源的可用性和可靠性;

2.数据资源:制定并明确数据资源目录编制、共享接口设计及流通机制,提升数据高效复用水平;

3.智能芯片:制定芯片架构设计、接口协议及性能指标等标准,支撑算法与硬件协同发展;

4.智能传感器:构建多模态融合、通信协议、集成测试等标准体系,提升智能感知能力;

5.算力中心:明确设施建设、调度管理和存储安全等技术规范,保障供给能力与运行效率。(结构如图4所示)

图4 基础支撑子框架

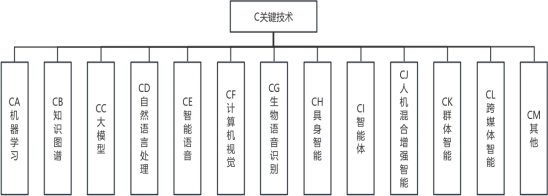

(三)关键技术标准

聚焦核心前沿技术,构建支撑层与产品层协同的关键技术标准群。

1.机器学习:规范训练数据处理、模型格式、性能评价等内容,支撑模型快速落地;

2.知识图谱:建立知识建模、语义融合、跨系统互联标准,推动知识表达与智能推理能力提升;

3.大模型:制定训练流程、评估指标与部署架构标准,适配江苏特色行业需求;

4.自然语言处理:规范语义理解、文本生成、语言模型评测等技术应用;

5.智能语音:制定语音识别、语音合成、语音交互等系统性标准;

6.计算机视觉:明确图像识别、三维视觉与多模态融合技术标准;

7.生物特征识别:规范数据采集、处理流程与接口协议,支持智慧安防与身份认证;

8.具身智能:构建多模态交互、导航算法与虚拟仿真测试标准体系;

9.智能体:制定基于大模型的智能体架构、提示词工程及人机协作接口标准;

10.人机混合增强智能:规范脑机接口、增强感知与动态控制等前沿技术标准;

11.群体智能:建立多主体协同、分布控制、集群通信等应用场景标准;

12.跨媒体智能:制定语音图像文本间的转换融合技术标准,支撑多媒体产业发展。(见图5)

图5 关键技术子框架

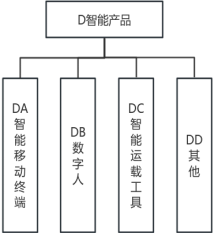

(四)智能产品标准

聚焦高端化、智能化、融合化,规范智能终端产品的核心性能与通用要求。

1.智能移动终端:制定图像识别准确率、人脸识别安全性、适老化界面交互等技术指标;

2.数字人:规范动作生成自然度、语音交互响应速度、虚拟角色评估方法等;

3.智能运载工具:明确环境感知能力、路径规划效率、协同通信协议及自动驾驶安全指标等标准。(结构如图6所示)

图6 智能产品子框架

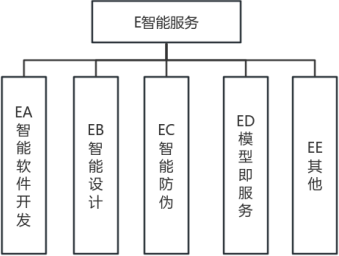

(五)智能服务标准

提升人工智能服务形态的标准化水平,构建与关键技术(C)、安全与治理(H)及先进制造业协同的服务标准体系。

1.智能软件开发:制定开发流程规范、工具链集成、测试验证等标准,服务软件产业集群;

2.智能设计:规范人工智能辅助设计流程、内容优化及参数迭代方法,赋能高端纺织与新材料产业;

3.智能防伪:建立防伪算法性能标准、信息溯源机制及风险预警机制,强化产品可信能力;

4.模型即服务(MaaS):制定模型部署架构、接口协议、安全隔离机制等标准,提升模型即用性,降低中小企业应用门槛。(结构如图7所示)

图7 智能服务子框架

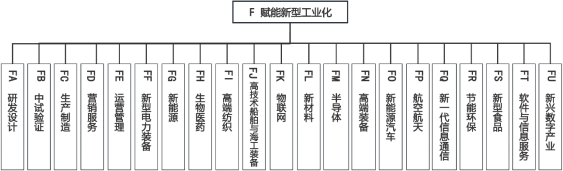

(六)赋能新型工业化标准

围绕制造业全流程与先进集群,构建全生命周期标准体系,赋能新型工业化。

1.制造业全流程标准

围绕制造业关键环节智能化转型需求,制定共性技术标准,明确落地目标与试点路径,重点包括:

(1)研发设计:规范跨领域知识融合、智能设计方法、人机协同研发模式;

(2)中试验证:制定虚拟仿真测试流程与中试性能验证指标;

(3)生产制造:明确过程控制精度、设备运行状态监测和维护周期标准;

(4)营销服务:规范数字化营销、智能客服及商品模型生成等标准;

(5)运营管理:制定智能供应链调度、数据管理与风险预警机制标准。

2.先进制造业集群标准

聚焦全省16个先进制造业集群实际需求,制定细分领域应用标准:

(1)新型电力装备集群:制定智能调度、设备故障诊断等标准,提升电网系统智能运行能力;

(2)新能源集群:涵盖光伏、风电、氢能等领域建立材料研发、运维管理及安全控制标准体系;

(3)生物医药集群:建立人工智能在药物研发、临床试验和辅助诊断等环节的应用标准;

(4)高端纺织集群:制定智能设计、个性化定制、柔性制造等标准,衔接智能设计服务规范;

(5)高技术船舶与海工装备集群:构建智能设计、制造监控、运维管理等标准体系;

(6)物联网集群:统一车联网、智能家居等设备通信协议标准,提升平台兼容性与互操作性;

(7)新材料集群:推进碳材料、纳米材料等智能化设计及绿色性能评价标准制定;

(8)半导体集群:围绕人工智能辅助芯片设计、智能制造及质量控制开展标准化建设,支撑区域产业集聚区高质量发展;

(9)高端装备集群:构建工程机械、机器人等设备的设计、制造、调度全流程标准体系;

(10)新能源汽车集群:覆盖电池管理、智能驾驶、回收利用等关键环节标准;

(11)航空航天集群:制定飞行器智能设计、安全运维与航行调度相关标准;

(12)新一代信息通信集群:聚焦网络优化、设备智能开发与故障预测标准;

(13)节能环保集群:聚焦环保装备智能控制、节能算法与碳效评价标准体系,推动相关技术规范化发展;

(14)新型食品集群:明确预制菜等产品的智能生产、成分评估、质量追溯等标准,衔接智能防伪服务规范;

(15)软件与信息服务集群:制定工业软件智能开发、适配测试、安全防护等标准,支撑智能软件服务落地;

(16)新兴数字产业集群:围绕大数据、元宇宙等领域,建立算力调度机制、交互体验规范与隐私保护标准体系,支撑模型即服务(MaaS)规模化应用。(结构如图8所示)

图8 赋能新型工业化子框架

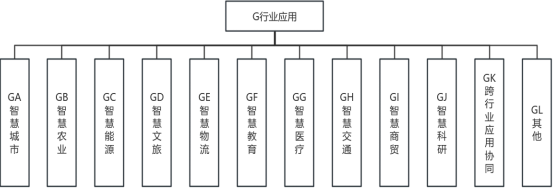

(七)行业应用标准

面向多元化应用场景制定标准规范,支撑各领域智能化转型与系统集成落地。

1.智慧城市标准:聚焦智能路灯、城市大脑等系统的集成要求及数据交互规则,构建城市智能运行底座;

2.智慧农业标准:规范智能种植、养殖管理及病虫害监测流程,推动农业“智能+绿色”升级;

3.智慧能源标准:完善智能电网调度、分布式能源管理及储能控制体系,保障能源系统高效运行;

4.智慧文旅标准:制定景区智能导览、文化保护及安全预警的多模态交互标准,服务江苏文旅产业;

5.智慧物流标准:明确仓储自动化、无人配送等环节的技术要求,推动全链条智能化;

6.智慧教育标准:规范个性化教学推荐、虚拟实训及教育数据隐私保护要求;

7.智慧医疗标准:建立医学影像处理、辅助诊断及医疗数据互通体系,覆盖“预防—诊疗—康复”全流程;

8.智慧交通标准:制定自动驾驶、车路协同及水上交通智能规划等标准,支撑立体交通升级;

9.智慧商贸标准:规范智能客服、无接触支付等场景的技术应用,构建高效服务体系;

10.智慧科研标准:明确智慧实验室建设及科研成果追溯要求,支撑高端领域创新;

11.跨行业应用协同标准:针对医疗与交通、农业与物流等跨行业融合场景,建立互操作接口规范、数据共享机制以及治理协同机制,实现跨行业系统的高效协同,支撑长三角区域多元化智能场景落地。(框架如图9所示)

图9 行业应用子框架

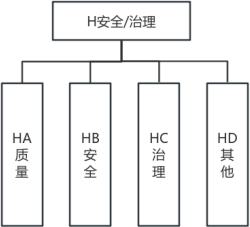

(八)安全/治理模块标准

围绕“输入可信—系统可控—行为合规”的核心目标,构建覆盖全生命周期、适配多场景、支撑跨区域的人工智能安全治理标准体系。

1.质量标准(输入可信):统一数据采集质量、产品性能及服务流程的控制要求,衔接省级检测认证平台,构建16个先进制造业集群的全过程质量可追溯机制;

2.安全标准(系统可控):制定模型研发、部署、运行与退役全生命周期的安全管理规范,加强与长三角网络安全相关标准的接口衔接,为跨域数据流通和系统联防联控提供技术支撑;

3.治理标准(行为合规):明确算法可信评估要求、伦理审查流程及治理制度衔接机制,确保相关标准与国家和国际规则保持一致,促进技术发展与社会责任有效融合。(框架如图10所示)

图10 安全/治理子框架

(一)统筹协调机制。建立“省级统筹、部门协同、产业联动”工作体系。省市场监管局、省工信厅联合牵头,依托江苏省人工智能标准化技术委员会,统筹推进全省人工智能产业标准体系建设。各行业主管部门结合职责,组织开展本领域标准制修订;

各先进制造业集群牵头单位负责集群内重点标准落地实施、评估反馈,并迭代更新。南京、苏州、无锡等重点城市将人工智能标准化纳入地方产业发展与科技创新工作体系,形成省市纵向贯通、横向协同的推进格局。

(二)标准研制路径。坚持“分类推进、急用先行”原则,将产业痛点转化为标准研制项目任务清单。面向新型电力装备、半导体、新能源等优势集群,将已验证的技术方案直接固化为团体标准或地方标准;对工业大模型、智能传感器等技术成熟度较高的领域,采用“揭榜挂帅”机制,支持龙头企业牵头完成标准研制,提升标准转化效率;对具身智能、元宇宙等前沿方向,鼓励高校、企业、科研机构联合开展预研,构建以需求为导向的标准供给体系。

(三)应用推广举措。支持南京江宁开发区、苏州工业园区、无锡高新区等具备条件的园区开展省级标准化试点,形成可复制、可推广的实施路径。指导省内重点企业结合研发和产品化过程实施相关标准,发挥示范带动作用;省内检验检测平台为标准落地提供验证、评估等技术支撑。鼓励行业协会、技术联盟等开展标准宣贯、成果转化和实施跟踪,实现标准实施效果闭环管理。

(四)动态优化机制。定期对现行标准实施情况进行综合评估,重点核查适用性、有效性和产业反馈。对实施周期较长或滞后于技术发展的标准,提出修订、整合或废止建议,确保标准体系与“1650”现代产业体系同步迭代。

(五)国际协同发展。深度融入长三角一体化,推动建立长三角人工智能标准协作机制,加强与沪浙皖相关领域标准对接,促进区域技术协同与标准互认;支持有条件的企业、社会组织参与国际标准化活动,鼓励结合自身优势参与国际标准研制;举办长三角人工智能标准交流活动,推动与“一带一路”沿线国家开展标准化交流合作,持续提升江苏标准的国际影响力。