一、概述

建筑机器人从发明至今,已有100多年的历史,先后经历了机械传动和液压传动两个阶段,现阶段,机器人化的工程机械被称为第三代建筑机器人。建筑机器人能被遥控、自动或半自动控制,可以在自然环境中进行多种作业,其中以自然作业为最大特征。建筑机器人的研发起源于日本,1982年,日本清水公司的一台名为SSR-1的耐火材料喷涂机器人被成功用于施工现场,被认为是世界上首台用于建筑施工的建筑机器人。

随后出现了美国军方的John Deeve 690C掘进机被用来修复爆炸毁坏的跑道;麻省理工学院的trackbot和studbot被用于墙体内部建设等。除了日本和美国在进行建筑机器人研究之外,法国、德国、英国、以色列、荷兰、芬兰、丹麦、新加坡、中国等国家也相继进行建筑机器人研究。

早期,欧美发达国家(或地区)对于建筑机器人的研究从未中断,但遗憾的是这些设备一直未能投入应用。直到近几年,才陆续有一些系统走出实验室,被应用于实际之中。

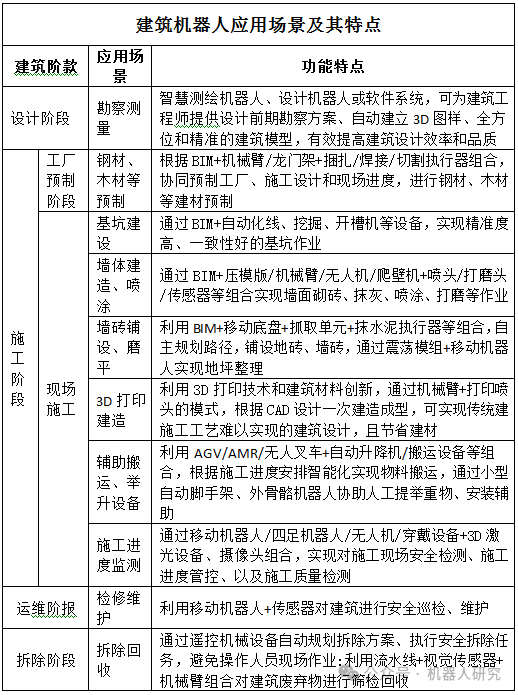

如今的建筑机器人种类不断增多,应用的领域有混凝土预制大板生产线、钢筋骨架成型、模板组合与拆卸、大型容器组装、焊接及喷漆、混凝土布料、空调风管检查及清理、外墙饰面检查、地面压光与清扫等。

其种类有测绘机器人、砌墙机器人、预制板机器人、施工机器人、钢梁焊接机器人、混凝土喷射机器人、施工防护机器人、地面铺设机器人、装修机器人、清洗机器人、隧道挖掘机器人、拆除机器人、巡检机器人等。

有几种不同类型的建筑机器人即将大规模进入建筑市场。

首先是3D打印机器人,它可以根据需要建造大楼。在一个移动机械臂的控制下,3D打印机通过一组预先编程的指令打印出一个结构安全完整的建筑。这项技术也开始用于建造桥梁,比如荷兰建造的有史以来第一座3D打印桥梁,已经于2021年7月投入使用。3D打印和工业机器人的结合是建筑行业中最有前途的一项自动化技术。

第二种是用于砌砖、砌石的建筑机器人,甚至有的机器人可以一次性铺设整条道路,这些类型的机器人极大地提高了施工作业的速度和质量。

拆除机器人是第三种即将进入主流应用市场的建筑机器人。虽然它们比拆除工人的速度慢,但在拆除建筑物混凝土和结构性构件的最后阶段时,使用机器人完成作业会更加安全,成本也低得多。

还有其他类型的施工机器人,如远程遥控或自主驾驶车辆,但上文介绍的三种类型的机器人是最适合在当前施工现场工作的,也可能是对建筑业影响最大的。作为一个自动化程度极低的行业,建筑机器人将对建筑行业产生重大影响。随着建筑公司为了实现节能高效而越来越多转向自动化,必将推动建筑机器人的需求稳步增长。

二、市场现状

当前,建筑工业化正不断发展,从工厂到工地,提高建造智能化水平,正越来越受到行业关注。如今,随着中国工程建设标准化协会建筑机器人专业委员会的成立,或将推动智能建造进一步落地。

近几年,由于我国对科技创新的重视,一大批机器人制造和人工智能领域的企业异军突起。我国建筑业产值规模不断扩大,为建筑机器人行业提供了充足的发展空间。根据国家统计局、住建部相关数据预测,到2025年,中国的建筑机器人市场渗透率将达到10%,市场规模超过18亿人民币;到2030年,市场规模将超过113亿元人民币,渗透率可达50%;到2035年,市场规模可能达到224亿元人民币,渗透率超过80%,呈现出出快速增长的趋势。

值得注意的是,虽然目前我国的建筑机器人专利技术增长迅速,但大部分仍在研发期,并未进入商用领域或实现规模化量产,下游应用渗透率不及1%。但未来几年,我国建筑机器人行业将会继续保持高速增长,为建筑行业带来更多发展机遇和创新,发挥重要作用。

目前,建筑机器人在海外出现批量推广趋势,国内应用还处于早期阶段,参与其中的既有建筑施工单位、机械设备生产商及地产公司,也有建材企业的科技公司,同时还涌现出一批机器人、自动化背景的创业团队。从切入点来看,建筑机器人公司在设计、施工、运维、拆除等建筑生命周期的各个节点都有尝试,但绝大多数还是聚焦在施工环节。由于施工环境复杂、工艺流程多样化等因素,目前,现场施工机器人很难实现端到端的解决方案,更多以人机协作的方式实现闭环作业。

而装配式工厂生产机器人及配套施工机器人由于环境相对标准、数字化效果明显,也有广阔的运用市场。现阶段,建筑机器人在施工危险度较高、工艺复杂度较低、机器人投资回报率(ROI)较高的场景会较先落地,并实现规模化应用。

就单位出货量而言,最大的市场是建筑工地上使用的机器人助手,其次是基础设施机器人、结构机器人和精加工机器人。由于建筑产品的非标准化、建筑场景的动态性强、建筑机器人技术复杂等因素的影响,目前从事建筑机器人研发和生产业务的企业不多,规模化产品较少,行业集中度低,市场格局暂未形成。

国内建筑行业正面临“用工荒”,主要由于人口老龄化和劳动力结构变化。

目前,建设行业出现“三段式”困境:50、60后农民工即将退休,70、80后农民工供应不足,而90、00后农民工数量有限。农民工总数在过去两年中减少了近980万,其中2022年至2023年间减少了600多万,达到五年新高。农民工平均年龄已达43岁,显示出老龄化趋势。同时,老年人的工作机会受到限制,一些地方政府禁止60岁以上男性和50岁以上女性从事建筑工地的体力劳动。

此外,人工施工的安全问题突出,建筑行业是全球第二危险的行业,致命事故率较其他行业较高,且传统施工工序对人体有害,容易导致职业病。同时技术落后还导致了低利润率,2023年建筑业产值利润率为2.64%,低于工业和第二产业的平均利润率。施工效率低下和材料浪费率高也是问题,熟练工难招难留,工资成本高。

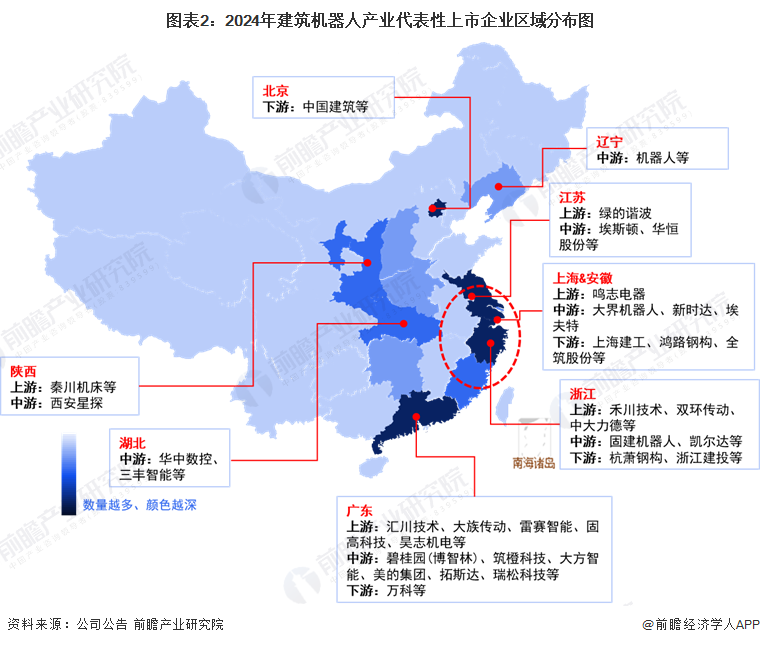

在建筑机器人产业链方面,上游产业链包括机器人通用组件和建筑专用设备:中游产业链是建筑机器人公司,这些公司依靠环境感知算法、导航定位算法、执行规划算法、机械控制算法以及建筑行业的工艺流程知识,研发生产建筑机器人;下游产业链是地产公司、建筑公司、预制工厂以及施工队等。

建筑行业机械设备比较成熟的商业模式是租赁为主、销售为辅,但由于建筑机器人还处于早期阶段,技术成熟度、场景稳定性都在提升中,建筑机器人公司使用自家机器人设备外包施工也非常普遍。

早在20世纪80年代,欧美和日韩等国家就开始尝试机器人在建筑行业的应用,进入21世纪以来,其更是将建筑智能制造、工业化发展提升到国家战略的高度,并出台一系列发展政策。欧美高校也走在建筑机器人研究、应用的前沿。例如麻省理工学院机器人实验室推出过一系列建筑机器人,包括“材料创新+3D打印”建造机器人、外骨骼辅助机器人SRA及SRL等。

在我国进行建筑机器人探索的主要有三部分:一是以中国建设科技有限公司、上海建工集团股份有限公司、西安中交土木科技有限公司为代表的大型建筑集团的科技部门或科技子公司,其大多强调“工业化、数字化、一体化”的平台化思维,从建造全局出发研发建筑机器人和信息化生态,自研机器人主要聚焦在与装配式相关的钢结构、钢筋、PC预制自动化设备,在现场施工端更多与三方科技公司联合研发机器人产品或提供落地应用场景;

二是以三一重工股份有限公司、中联重科股份有限公司、徐州工程机械集团有限公司为代表的建筑机械设备厂商,其核心能力是机械设备研发制造,在智能感知、自主控制方面还有短板,重点研发原有机械设备的智能化升级,选择跟三方科技公司合作落地施工场景案例;

三是以北京东方雨虹防水技术股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司为代表的建筑材料厂商,其核心诉求是绑定下游场景使用建材,因此通过研发智能化施工设备赋能施工团队或“合伙人”更好、更多地使用该公司建材。

从中国建筑机器人产业链相关企业区域分布情况来看,广东省、江苏省、浙江省、上海市等地汇聚了较多的配套企业,产业聚集效应较好。广东地区建筑机器人代表性企业有博智林、特辰科技、中建科技等,相应的上游企业有汇川技术、大族传动、雷赛智能等;长三角区域的江苏、浙江、上海市相关企业也较为丰富,汇聚了埃斯顿、大界机器人、绿的谐波、鸣志电器等代表性企业。

三、困难挑战和机会

1.困难挑战

虽然建筑机器人的早期投资在持续升温,但是建筑机器人公司的商业落地还存在较大挑战。在仓储机器人行业跑通的项目制模式、在服务机器人行业基本跑通的RaaS模式似乎还比较遥远,更多的创业公司还处于产品研发、场景适配和多点POC 过程中,商业模式以施工外包服务为主,头部创业公司合同收入也在千万元级别。究其原因,挑战来源于以下几个方面:

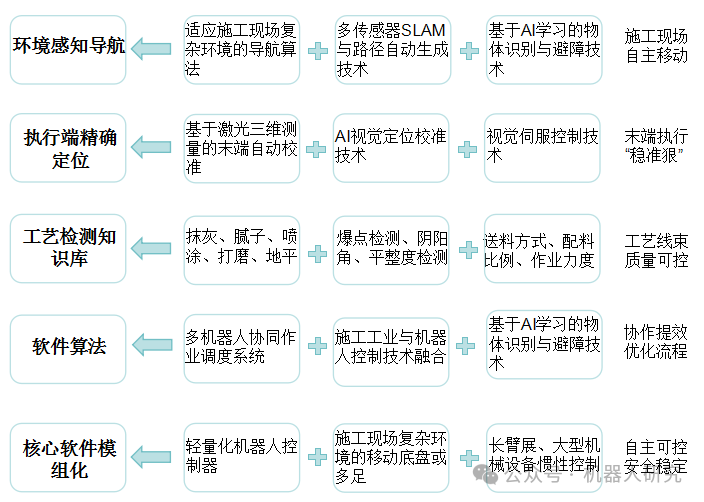

(1)技术稳定性挑战。建筑机器人面临作业场景多样复杂及移动变化的挑战,在环境感知、定位导航、路径规划、运动控制等方面都存在技术难点,特别是在复杂的工艺场景知识库方面需要更高的适配性研发投入。

建筑机器人施工场景及技术

(2)场景切入点挑战。以大量创业公司切入的室内喷涂为例,传统人工在地面使用喷涂设备作业的成本在70元/m,而且人站在地面的移动灵活性非常高,其施工效率高于机器人作业的效率,机器人的ROI明显偏低。同时,由于存在技术成熟度低的问题,机器人很难独立完成端到端的施工。比如,在房建外墙的真石漆喷涂场景,底漆喷涂之后需要贴一层美纹纸分割,再喷仿石层面漆,并在适当时间立即撕去美纹纸,但机器人没法完成贴纸、也没法判断撕去美纹纸的合适时间,这些复杂工序都需要人工协作,整体效率偏低。

(3)商业模式挑战。传统施工设备是开箱即用的标品,其计价简单,租赁是比较成熟的商业模式。但是,机器人施工目前难以开箱即用、独立完成作业,很难按照设备租赁或销售的模式推广。

(4)施工使用难度。目前,除了少数产品如3D实测实量工具能通过简单培训就让普通工人使用外,绝大部分产品需要专业技术团队现场设置作业。

2.机会

虽然存在短期挑战,但是在劳动力缺口和成本上升、减排节能的迫切约束下,建筑机器人行业的发展趋势具有不可逆性,属于行业或者创业公司的机会也会不断涌现:

(1)从场景选择来看,部分场景创业公司可能会率先实现规模化落地。如工厂预制场景(钢筋、钢结构、复合材料等)可以依靠建筑信息模型(BIM)等数字化载体打通供应链、工厂和施工端数据,做到大批量高效生产、节省材料成本、提升工程一致性;高空作业等场景由于危险性高、且人在高处(举升平台)作业的灵活性远低于机器人,机器人作业ROI显著提升;对于市政、桥隧作业喷涂场景,其外观要求、精细度要求远低于房建,且工艺流程复杂度较低,机器人更容易实现端到端的施工交付。

(2)从商业模式角度看,“机器人施工队”可能成为未来的建筑工程队主力。未来的建筑队可能就是包工头带着一队机器人,但施工队需要完整解决方案,而不是单一的机器人,这就需要出现新型自动化建筑公司。

(3)从团队构成来看,拥有机器人研发能力、建筑设计、施工经验以及数字化平台搭建能力的复合背景团队有可能率先实现突围。建筑机器人是建筑行业数字化、智能化的重要一环,避免了施工过程中人工作业的不一致性、数据离散性,解决了建造过程中的非标的问题。从长期趋势来看,建筑机器人要大规模应用需要从建筑行业的第一性出发,结合材料、工艺和流程创新,考虑地产商、建筑公司、设备租赁商、施工队以及监管方的多方关系和利益,不只是执行环节的机器替人。因此,对于创业团队来说,既需要找准早期最可能规模化应的场景、研发出适应场景的机器人产品,还需要对建筑设计和全流程工艺有深入理解,最终形成实现端到端智能建造解决方案。

四、发展趋势

在国内政策、需求、市场、技术、产业链等一系列因素的推动下,“十四五”期间,我国建筑机器人行业预计将呈现出市场不断扩大、应用领域持续扩张、生产基地逐渐转移等发展趋势。建筑业是仅次于采矿的第二大危险行业,施工过程中事故多、劳动力短缺、劳动生产率低,这些成为建筑业发展的掣肘。在此情况下,实现机器人技术在建筑现场的应用有着极大的市场。

2022年,住房和城乡建设部发布《“十四五”建筑业发展规划》,规划中指出,加强新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建筑机器人核心技术研究,研究编制关键技术标准,形成一批建筑机器人标志性产品,重点推进与装配式建筑相配套的建筑机器人应用,辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。

未来建筑机器人发展趋势主要集中在以下几个方面:

(1)建筑机器人市场化加速落地。建筑机器人产品具备市场化落地应用的能力,未来建筑机器人研发制造企业会扩大产品生产规模,积极寻找下游地产商合作,在实践中实现产品和技术的快速迭代。

(2)专用建筑机器人研发的具象化。由于建筑建造工程中施工场景多样且具有高独特性,各细分领域对机器人的要求重合度低,需抓住细分领域的工艺特点,建筑机器人研发趋于细分领域定制化。例如在反重力场景下做人工替代的抹灰机器人,需着重控制机器人在作业时对墙面施加的压力的均匀性、平稳性。

(3)传统建筑机械的智能化改造。我国建筑业发展已久,对现有传统生产机械进行数字化、智能化改造是建筑机器人快速发展的重要途径。比如对塔吊机进行远程遥操作系统及智能化改造,可以有效降低建筑业高空坠落事故发生的概率。

声明:本公众号转发内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频等)仅供交流,其观点不代表本公众号立场;版权归原作者或机构所有,若涉及版权问题烦请留言联系,以便第一时间更正或删除。

想知道更多数智内容?一起关注阿拉丁数智头条🔽